長春工業(yè)大學 藝術(shù)設(shè)計學院 韓耀輝

摘要:利用高架橋下部空間構(gòu)建慢行系統(tǒng)既有利于提升城市慢行活力、改善城市公共空間品質(zhì),同時旨在緩解人車矛盾,重拾路權(quán)分配的公正性。本文針對長春市高架橋下部空間應(yīng)用現(xiàn)狀進行現(xiàn)場調(diào)研,結(jié)合高架橋?qū)Τ鞘新邢?/span>統(tǒng)的影響,依據(jù)現(xiàn)狀梳理長春市慢行系統(tǒng)改進的側(cè)重點,分析長春市高架橋下部空間利用面臨的挑戰(zhàn)與機遇,探討長春市高架橋下部空間構(gòu)建慢行系統(tǒng)景觀的優(yōu)化設(shè)計策略。

關(guān)鍵詞:長春市 高架橋下部空間 慢行系統(tǒng) 優(yōu)化設(shè)計

中圖分類號:TU972+.2 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)11-0158-02

Abstract:The construction of slow-traffic system using the space under the overpass is conducive to enhance the slow-traffic vitality in city, to improve the quality of public space, and to ease the contradiction between man and cars, which regains the fairness of distribution of way. In this paper, we conducted the investigation according to the current application situation of the space under the overpass in Changchun, combined with the impact of the overpass on slow-traffic system, carding the improvement focus of slow-traffic system in Changchun based on the current situation, the writer analysis the challenges and opportunities with using of the space under the overpass in Changchun, at the same time, discussing the optimal design strategy which constructing the slow-traffic system landscape in the space under the overpass in Changchun.

Keywords:Changchun the Space under the overpass Slow-traffic system Optimization design

引言

長春市近幾年機動化交通呈現(xiàn)高速增長趨勢,從2000年約34人擁有一輛車到2016年約3.5人擁有一輛汽車,2016年擁堵成本6726元,位列全國25位[1] 。隨之而來的是長春市域道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程增多,通過“三橫兩縱”五條高架快速路構(gòu)建立體交通網(wǎng)絡(luò)來滿足城市持續(xù)增長的交通需求,其總體面積相當于長春市的南湖公園。原本占據(jù)主導的機動交通疊合立體城市道路更加劇了對綠色交通空間的侵占,而如此大面積的高架橋下部空間卻疏于利用,多數(shù)作為停車空間,仍然被汽車所占據(jù)。

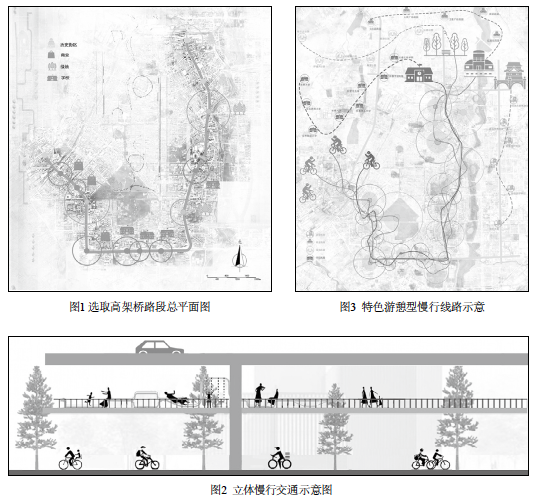

本文依據(jù)《長春市城市總體規(guī)劃(2010-2020)》《長春市步行與自行車交通系統(tǒng)專項規(guī)劃》,擬利用高架橋下部空間構(gòu)建城市慢行交通系統(tǒng),并提出相關(guān)優(yōu)化建議。本文選取五條高架快速路中沿線業(yè)態(tài)多樣、景觀風貌突出的路段作為優(yōu)化設(shè)計示范對象,主要集中在寬平大路-前進大街(西部快速路)、衛(wèi)星路(南部快速路)、亞泰大街一直到與珠江路交匯處構(gòu)成的U形高架快速路段,總長度為17.4km(如圖1),擬實現(xiàn)更好的“安全、邊界、舒適、優(yōu)美”的慢行環(huán)境目標[2] 。

一、高架橋?qū)Τ鞘新邢到y(tǒng)的影響

(一)影響慢行交通可達性:高架橋作為城市中汽車專用道路,其快速通行的特點使得城市相鄰地塊被切割,對于依托非機動車和步行活動的人來說尤其削弱相鄰空間可達性。文章選取高架橋路段周邊串聯(lián)若干公交站點,但由于車輛的穿梭阻隔,從公交站點到相鄰高架橋下部空間的可達性較低。

(二)加劇慢行環(huán)境污染:高架橋巨大的體量會影響其下部及周邊光照環(huán)境,尤其當橋體與道路一側(cè)建筑臨近時,道路沿線慢行空間幾乎無光照;原來的機動車道疊合高架橋形成立體交通通道,高架橋附近的汽車尾氣污染、噪聲污染等也隨之加倍,嚴重影響周邊慢行交通空間的環(huán)境質(zhì)量。

(三)破壞周邊城市景觀:高架橋使得慢行交通環(huán)境質(zhì)量降低,慢行交通空間被壓縮、通行不便,高架橋龐大體量的干擾致使其周邊城市景觀自身特色被破壞,對于商業(yè)空間來說高架橋的遮擋導致其發(fā)展前景欠佳,綜合以上因素致使慢行空間活力不足。

二、長春市慢行系統(tǒng)改進的側(cè)重點

中國城市化進程加劇了城市對交通道路資源的供給需求,從追逐汽車出行的便捷到關(guān)注慢步城市帶來的閑適。慢行空間相比城市其他開放空間更關(guān)注如何塑造相對安全、連續(xù)而富有生活氣息的活力型交通空間,從廣義上,城市慢行系統(tǒng)除了承載交通職能外,也是一個容納人們游憩、購物、健身、交往等多功能于一體的復合型城市空間體系。《長春市步行與自行車交通系統(tǒng)專項規(guī)劃》盡管層級分明、目的明確、功能突出,但仍有部分細節(jié)亟待改進之處。

(一)適當拓寬步行與自行車交通空間:目前長春市慢行空間被兩種現(xiàn)代城市街道的必備要素所取代,一個是停車位,另一個是植物。長春市區(qū)有的路段原本慢行空間充足,但由于周邊停車位緊缺,致使規(guī)劃停車位占據(jù)人行道或非機動車道;有的路段由于人行空間本就有限,但沿街綠化隔離帶偏偏設(shè)置在人行道上,大大占據(jù)了有限的人性空間;原本有限的非機動車道也會受到公交車停到站點、機動車超車等現(xiàn)象被嚴重擠壓。

長春市慢行系統(tǒng)急需根據(jù)個別路段對慢行空間的使用需求進行酌情調(diào)整。例如商業(yè)網(wǎng)點區(qū)域、學校附近應(yīng)適當拓寬人行道寬度;動感單車網(wǎng)點連接沿線至少保證非機動車道的安全、通常騎行。

(二)改善慢行環(huán)境品質(zhì):除酌情拓寬慢行空間以外,還應(yīng)從市民的切身感受出發(fā),設(shè)置人性化、多樣化的慢行服務(wù)設(shè)施,如設(shè)置休息設(shè)施、信息導引標識、衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施、自行車停放點等。

(三)融合城市特色人文資源:參考國內(nèi)外發(fā)達城市的慢行系統(tǒng)建設(shè)情況,未來慢行空間不僅僅是交通空間,也是城市公共游憩空間,通過有目的的篩選、聯(lián)結(jié)整合周邊自然景觀、歷史文化景觀等特色城市人文資源,吸引人們選擇綠色慢行出行方式,打造具有綜合長春城市特色的慢行系統(tǒng)[3] 。

三、長春市高架橋下部空間利用面臨的挑戰(zhàn)與機遇

(一)長春市高架橋下部空間的利用現(xiàn)狀:高架橋下部空間與毗鄰城市道路之間的關(guān)系決定著未改造的高架橋下部空間的利用情況。通常高架橋位于道路中央,高架橋下部空間有的路段作為城市普通機動車道,與垂直道路交叉區(qū)域行人可以穿行,有的成為地下專供機動車通行的隧道。當高架橋兩側(cè)有足夠的汽車通行路面時,高架橋下部則作為停車空間,2013年長春建成第一條高架橋開始,長春市建委就將高架橋下部分區(qū)域規(guī)劃為公共停車場。

除此之外,有的路段成為民眾休息、戶外活動的場所,有的成為市集的臨時聚集地,還有些高架橋臨近商業(yè)建筑,例如歐亞賣場高架橋路段下部空間成為貨車卸貨停車、臨時倉儲的堆放地。這種自發(fā)的社會性活動也預(yù)示著高架橋下部空間未來的生存潛力。

(二)長春市高架橋下部空間利用的挑戰(zhàn)與機遇

1.機遇:夏季高架橋巨大的體量可以使行人、商販免受日曬雨淋的困擾,冬季高架橋下部空間無雪大路滑的危險,為人們戶外出行活動提供便利空間,同時為便利服務(wù)商業(yè)提供相對舒適的棲息空間,具有一定的商業(yè)價值[4] 。高架橋下部出入口間隔較短。高架橋下部空間與眾多城市主干道相連,平均300-600m就有一個交叉路口,這為高架橋下部慢行活動與周邊環(huán)境的互動提供了便利。

2.挑戰(zhàn):國內(nèi)外不時有新聞報道稱高架橋下部空間常成為不法交易、搶劫等暴力犯罪的高發(fā)地,這也使得遠離城市中心的路段,尤其是夜間高架橋下部空間難以被利用的首要原因。

本文選取優(yōu)化路段中高架橋下部空間凈空高度90%在4.5-5.9m之間,10%在7.5-10m之間。盡管高度上有足夠的視野延展度,但視覺接收信息不完整以及自然光照度不夠等因素仍然給通行的人帶來壓迫感。選取路段現(xiàn)場檢測重要節(jié)點區(qū)域噪聲平均值為93.75分貝,這已經(jīng)遠遠超出滿足聽力和身心健康的噪音值區(qū)間。汽車行駛過程中產(chǎn)生的一氧化碳、氮氧化物等有害氣體充斥著高架橋下部空間。

由于高架橋橋柱形式多變、高架橋下部空間與周邊道路關(guān)系不同,橋下可以利用的空間在寬窄、高低都不盡相同,這為橋下空間的功能設(shè)定增加難度[5] 。

四、長春市高架橋下部空間構(gòu)建慢行系統(tǒng)景觀的優(yōu)化設(shè)計策略

(一)提供多種慢行活動場地

1.置入立體化慢行交通:為了解決停車難的問題,2016年開始長春市主要機動車道開始規(guī)劃路邊停車位,同時長春市多數(shù)主干道的慢行交通空間被急劇壓縮,有的停車位被劃在人行道上面。故而應(yīng)積極利用高架橋下空間,將高架橋下部空間高度在7.5-10m的地方,結(jié)合周邊環(huán)境限制橋下機動車通行,建立兩層慢行交通空間,一層作為非機動車道,二層作為行人通行空間或休息活動場所。既為城市綠色交通提供了新的生存空間,也使得原本低效利用的高架橋下部空間得以重新煥發(fā)生機(如圖2)。

2.設(shè)置公共游憩場所:未來高架橋下部空間將不再只是高架橋的附屬空間,它將作為城市公共開放空間的延展,為了豐富城市開放空間系統(tǒng),高架橋下部空間個別路段設(shè)置公共游憩場所,同時該場所也可以進行文化、商業(yè)活動的公共宣傳,例如,利用高架橋下部空間頂界面設(shè)置天幕,播放長春城市文化信息、影片等內(nèi)容,作為宣傳城市文化的戶外新型傳播空間。

(二)完善基礎(chǔ)設(shè)施

1.商業(yè)服務(wù)設(shè)施:高架橋下部空間一方面為行人提供慢行空間,同時也需要為在此逗留、休息的人們提供便捷的服務(wù)設(shè)施,如零售店、給水處等,人們無需穿越機動車道便可享受便捷的商業(yè)服務(wù)。

2.導引標識設(shè)施:由于高架橋體形龐大、質(zhì)感粗重,常常形成呆板、壓抑的空間感受,為了吸引人們到高架橋下活動,應(yīng)著重根據(jù)高架橋周邊環(huán)境特點,增強高架橋下部空間的景觀可識別性。如利用橋柱等高架橋結(jié)構(gòu)構(gòu)件結(jié)合藝術(shù)涂鴉、燈光技術(shù)等營造有活力的空間氛圍;在高架橋下部空間與周邊垂直道路交叉口位置設(shè)置導引標識牌或趣味雕塑吸引人們來此活動。

3.夜間照明設(shè)施:基于對高架橋下部空間夜間的安全性考慮,綜合考慮高架橋下部空間形態(tài)特征、與周邊道路的關(guān)系等因素,設(shè)置立體化、多層次照明設(shè)施,一方面可以預(yù)防橋下危險行為的發(fā)生,另一方面可以提升夜間高架橋下部空間的景觀空間美感。

(三)提升慢行空間品質(zhì)

1.營造半封閉式橋下空間:高架橋下部空間仍然堅持著汽車優(yōu)先原則,為了實現(xiàn)安全性高、噪聲污染低的慢行環(huán)境,在高架橋下部空間局部兩側(cè)設(shè)置綠化隔離帶或具有吸聲過濾功能的藝術(shù)裝置,隔離車行和橋下慢行空間。

2.適當拓寬橋下空間:高架橋下部空間周邊機動車道適當縮小,如從原來的單側(cè)三車道改為單側(cè)兩車道,公交車優(yōu)先通行,一方面可以增加橋下慢行空間的使用面積,另一方面大大減少橋下慢行空間污染源,提升橋下慢行空間環(huán)境質(zhì)量。

(四)構(gòu)建游憩型慢行空間體系:依托城市慢行系統(tǒng)建設(shè)游憩景觀路徑, 一方面依據(jù)城市現(xiàn)有的自然及人文等城市景觀資源,打造人性化、富有活力的慢行空間;另一方面以此來梳理和串聯(lián)城市特色的人文景觀,將慢行空間作為解決封閉街區(qū)、紳士化等城市問題[6] 的先導。《長春市步行與自行車交通系統(tǒng)專項規(guī)劃》中城市級廊道以蔓延城市文化為主題,按照資源類型劃分為都市風貌型、活力濱水型、城市綠地型三種類型的慢行廊道。據(jù)此高架橋下部慢行空間、橋體沿線兩側(cè)慢行空間可通過聯(lián)結(jié)帶動其他通道的慢行空間,串聯(lián)周邊主要歷史文化保護區(qū)、活力商業(yè)街區(qū)、文化設(shè)施、公園等特色城市資源,增強高架橋下部空間與周邊特色人文資源的聯(lián)系,可形成歷史、商業(yè)、綠地、教育等四條慢行游憩線路(如圖3),共同構(gòu)建以高架橋下部慢行空間為骨架的特色游憩型慢行空間體系。

結(jié)語

伴隨城市發(fā)展過程中人們對慢行空間量與質(zhì)的雙重關(guān)注,未來高架橋下部空間將絕不僅僅是交通空間,也是城市開放空間之一,因此構(gòu)建高架橋下部優(yōu)質(zhì)的慢行空間系統(tǒng),容納慢行、游憩、文化宣傳、特色景觀匯集等功能并逐步改善其周圍的環(huán)境質(zhì)量,將是未來高架橋整體面向可持續(xù)發(fā)展要求的必經(jīng)之路。

參考文獻

[1] 李宜謙 . 基于尺度下人性化城市空間的建立及優(yōu)化 [J]. 設(shè)計,2016,29(1):150-151

[2] 郭湘閩,王冬雪 . 健康城市視角下加拿大慢行環(huán)境營建的解讀 [J]. 國際城市規(guī)劃,2013,28(5):53-57

[3] 陳忱 . 城市高架交通負空間再利用研究 [D]. 清華大學,2009.6:35-40

[4] 汪輝,劉曉偉,歐陽秋 . 南京市高架橋下部空間利用初探 [J]. 現(xiàn)代城市研究,2014(1):19-25

[5] 周愷,宋煜,陳宇 . 英國“公共路權(quán)”系統(tǒng)的規(guī)劃管理制度及其溝通下的城鄉(xiāng)空間 [J]. 國際城市規(guī)劃,2013,28(5):86-93

[6] 畢璐璐 . 城市交通節(jié)點——過街設(shè)施創(chuàng)新設(shè)計研究 [J]. 設(shè)計,2017,(15):60-61