南京工業(yè)大學 包書林

摘要:無為剔墨紗燈是一種由手工制作,集木雕、漆工、繪畫工藝于一體的傳統(tǒng)燈具。在不同的歷史時段,無為剔墨紗燈技藝經(jīng)歷了多次的繁榮與衰落,最終難逃瀕臨失傳的命運。傳統(tǒng)手工藝是中華民族文化的重要組成部分,伴隨著工業(yè)化進程的加快,傳統(tǒng)手工藝面臨著巨大的生存挑戰(zhàn)。文章以行動者網(wǎng)絡(luò)(Actor Network Theory)理論為切入點,分析無為剔墨紗燈在不同歷史時期發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系轉(zhuǎn)變,試圖辯證出傳統(tǒng)手工藝新的生存運作模式,征召更多的行動者參與網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建,促進傳統(tǒng)手工藝的傳承與發(fā)展。

關(guān)鍵詞:無為剔墨紗燈 傳統(tǒng)手工藝 行動者網(wǎng)絡(luò)

中圖分類號:J50 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)08-0027-02

Abstract:Wuwei Timo Lantern is a traditional craft combined with carving, painting & drawing. It has experienced vicissitudes in the history and is fading away. Traditional crafts play an important part of Chinese culture, however, as modern industry develops, the position of tradition is challenged. The article based on Actor Network Theory analyzes the change of network relationship in the different period of history of Wuwei Timo Lantern and tries to figure out a new surviving pattern of traditional crafts recruiting more people to build the net to succeed and develop them.

Keywords:Wuwei Timo Latern Traditional handicraft Actor Network

引言

手工藝作為傳統(tǒng)文化的重要組成部分,對于豐富文化多樣性、增強了民眾文化自信、構(gòu)建國家形象具有深遠意義。現(xiàn)代文明的發(fā)展,給予了人們方便快捷的生活,但是在工業(yè)化的沖擊下,傳統(tǒng)手工藝停滯不前、生態(tài)鏈斷裂等問題愈來愈嚴重。無為剔墨紗燈作為安徽地區(qū)八大特產(chǎn)之一,同樣面臨著技藝流失的窘境,文章以行動者網(wǎng)絡(luò)理論為切入點,分析無為剔墨紗燈技藝的行動者網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變過程,試圖通過興趣轉(zhuǎn)譯,吸引更多的行動者參與網(wǎng)絡(luò)共建,形成傳統(tǒng)工藝傳承與發(fā)展的有效網(wǎng)絡(luò)。

行動者網(wǎng)絡(luò)(Actor Network Theory)是由巴黎學派代表人布魯諾·拉圖爾提出,在進入科學實驗室進行長期觀察后,拉圖爾否定了自然與社會分離的觀念,在行動者網(wǎng)絡(luò)中,提出“行動者”不僅指人,也包括了非人因素(non-humans),每個行動者都是一個結(jié)點(knot),而每個結(jié)點之間相互依存并相互影響,從而形成行動之網(wǎng)。拉圖爾提出“轉(zhuǎn)譯”概念,并表示:“它是由事實建構(gòu)者給出的,關(guān)于他們自己的興趣和他們吸收的人的興趣的解釋”注1 。構(gòu)建行動網(wǎng)絡(luò)的過程中,需要吸收他人(enroll others)參與進入網(wǎng)絡(luò),并使被吸引的群體保持一致,從而形成堅實強大的同盟。傳統(tǒng)手工技藝的傳承是一個多方努力和共同協(xié)作的過程,手工藝的發(fā)展離不開手工藝者,更離不開社會因素。因此,納入行動者網(wǎng)絡(luò)中加以考慮,有助于揭示傳統(tǒng)民間手工技藝傳承的不足并探究其未來發(fā)展方向。

一、無為剔墨紗燈技藝

無為剔墨紗燈多為方形,木質(zhì)框架采用榫卯結(jié)構(gòu),能夠折疊拆裝,保存方便。制作步驟分為:木雕、上漆、裱紗、繪畫、組裝。燈架選用堅實細膩易于保存的木材,比如:紫檀木、花梨木、香樟木等,紗燈的框架為鏤空雕刻,上方多為龍頭或鳳頭形狀,下方常為象鼻形。龍鳳皆為吉祥之物,而更象征著吉祥、平安、如意,體現(xiàn)人們對美好生活的向往。燈身框架外沿宛如龍背的鱗翅,整個紗燈的框架猶如條游龍盤旋在上面,這大概也是古代皇室對其鐘愛的原因之一。蓋頭上有六對由金粉描繪的龍眼,在能工巧匠的筆下顯得格外生動。燈體經(jīng)油漆后,呈現(xiàn)紫檀和紅木兩種色彩。上漆不僅能起到保護木材作用,還使框架顯得更加古樸雅致。在紗燈的六方蓋頭上嵌進木框,框架內(nèi)固定絹紗,繪制圖案題材多為戲劇、人物、山水等,最為巧妙的要數(shù)戲劇題材,不同的燈幅可以描繪成連續(xù)性的故事畫面,極具藝術(shù)欣賞性。最后將單個燈體結(jié)構(gòu)組裝,并在紗燈蓋頭的龍嘴下邊和燈座的下方佩吊絲質(zhì)長須穗,使紗燈顯得格外華麗莊重。

“剔墨”的奧妙體現(xiàn)在繪畫的過程中,繪畫前確定繪制區(qū)域,并在這一部分涂上一層膠,然后在膠上著色,而多余的墨汁則需要經(jīng)過剔除這一步驟,最后經(jīng)過層層暈染完成繪畫,如此處理后畫面以外的部分都是透明的。當燭火在燈內(nèi)搖曳時,夜暮中遠遠看去,仿佛感到畫面上的人在動、樹在動、馬兒也在動,別有一番趣味。剔墨紗燈具有豐富的文化內(nèi)涵和藝術(shù)欣賞價值,是手工藝人精湛技藝和藝術(shù)精神的物質(zhì)體現(xiàn)。

二、無為剔墨紗燈的網(wǎng)絡(luò)分析

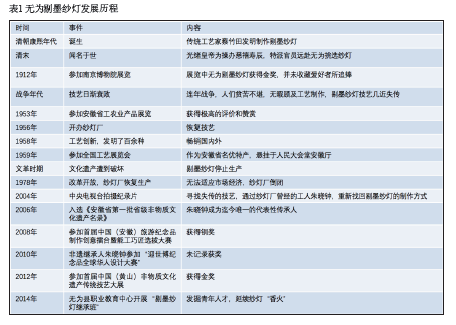

剔墨紗燈,在沒有發(fā)明現(xiàn)代燈具之前,曾為古代的照明用品,同時也是中國傳統(tǒng)裝飾工藝品。隨著技術(shù)的革新,逐漸被工業(yè)產(chǎn)品取代,從照明的功能訴求及成本效益來看,早已不符合成本原則。在缺乏競爭力、喪失市場的情形下,繁瑣復雜的制作過程,使得剔墨紗燈的工藝也逐漸消失。縱觀剔墨紗燈的發(fā)展歷程(如表1),在經(jīng)濟模式、生活觀念和體制的轉(zhuǎn)變過程中,過去曾經(jīng)輝煌的文化,可能因此不再適用于現(xiàn)代

的生活和產(chǎn)業(yè)形態(tài),因此剔墨紗燈技藝的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)在不同時期發(fā)生了不同的轉(zhuǎn)變。

第一個階段,傳統(tǒng)手工業(yè)時期,多為民間手工作坊,能工巧匠就地取材,從制作到銷售基本都是自主完成,因此網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)也較為單一,后得皇室青睞,剔墨紗燈的行動者網(wǎng)絡(luò)得以向外界逐漸延伸;第二個階段,紗燈參展得到好評后,政府開始重視并著手管理,開辦紗燈廠,實行分工合作,有序管理的形式,提高效率的同時促進了剔墨紗燈的技藝革新,并達到了鼎盛時期。重新定義后的紗燈,物品本質(zhì)不變,實際功能不變,但賞玩的藝術(shù)價值提升,成為了傳統(tǒng)工藝開發(fā)新特色,適應社會訴求的成功典范。文革時期的破壞以及市場經(jīng)濟的沖擊,手工業(yè)的生存面臨了極大的挑戰(zhàn),剔墨紗燈手工技藝共建網(wǎng)絡(luò)在這一階段逐漸解體;第三個階段,文化強國理念的提出,國家政府對于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)予以高度重視,各級地方政府也紛紛開始圍繞傳統(tǒng)手工技藝展開一系列的宣傳保護活動。無為剔墨紗燈技藝重新被找回,并確立傳承人,社會媒體爭相報道以挽救這一即將失傳的技藝,這反映了剔墨紗燈技藝共建網(wǎng)絡(luò)的重新構(gòu)建。

剔墨紗燈新網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成,仍然呈現(xiàn)了多方面的問題:從人文角度來看,外部文化的沖擊,造成了其內(nèi)部文化生態(tài)斷裂,同時,人們對手工藝產(chǎn)品價值的認識不足,缺少人才與手工藝者的支持;社會角度,缺乏社會大眾支持,政府對地方傳統(tǒng)文化的保護,多數(shù)停留在短期宣傳和宏觀控制的狀態(tài),無法做到有針對性、系統(tǒng)性地制訂傳承計劃;科技角度,缺乏理論知識與創(chuàng)新技術(shù)支持傳統(tǒng)文化向多元的文化形態(tài)轉(zhuǎn)變;美學角度,剔墨紗燈形式與品種單一,缺乏創(chuàng)新設(shè)計,無法適應現(xiàn)代生活環(huán)境;產(chǎn)業(yè)角度,外地紗燈粗制濫造,擠壓市場,曾經(jīng)形成的產(chǎn)業(yè)鏈斷裂,現(xiàn)階段未實現(xiàn)明確分工合作,生產(chǎn)效率低成本高,附加價值低。

當問題逐個呈現(xiàn)時,通過轉(zhuǎn)譯行動者的興趣,賦予利益吸引其參與其中,才能形成有效的傳承發(fā)展網(wǎng)絡(luò)。弘揚優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化是政府部門的工作業(yè)務范疇,而傳統(tǒng)文化同時也能為其行政管理提供文化條件、智力支持和精神動力。創(chuàng)新人才的介入,可為傳統(tǒng)手工藝注入新的元素和活力。在創(chuàng)意設(shè)計的過程中,手工藝找到適應現(xiàn)代的存活的方式,而創(chuàng)新人才在傳統(tǒng)文化中汲取新的元素和靈感,能夠提升個人品質(zhì)和專業(yè)素養(yǎng)。企業(yè)通過注入文化底蘊,可提高其精神內(nèi)涵,創(chuàng)造更多的附加價值。普通民眾和手工藝持有者在傳承的過程中結(jié)合外部資源,實現(xiàn)生活環(huán)境的美化,一方面與傳統(tǒng)文化結(jié)合,另一方面與生活文化結(jié)合,有助于增強地方民眾的自信心。另外,傳統(tǒng)手工藝如果在地方得以存活,增加手工藝從業(yè)人員,一定程度上減少人口外流,并且能解決老人或孩童長期照護問題,從而起到良好的社會設(shè)計效用。

在征召和動員的過程中,各級政府可擔任主體,為剔墨紗燈技藝發(fā)聲,呼吁不同的行動者參與其中。對于招募的對象,首先要考慮與技藝息息相關(guān)的手工藝持有者,動員更多的手工藝愛好者和人才,根據(jù)對傳統(tǒng)文化的喜愛,用更多的利益吸引他們主動承擔傳承創(chuàng)新的重任。企業(yè)更是未來剔墨紗燈征召的主要對象,如何將這項工藝融入人們生活,結(jié)合企業(yè)創(chuàng)新人才,以不同的產(chǎn)品形式贏得更多民眾的喜愛,進而適應新的生活環(huán)境。

三、傳統(tǒng)手工藝傳承發(fā)展網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建建議

根據(jù)上述分析,傳統(tǒng)手工藝共建網(wǎng)絡(luò)的重構(gòu),需要社會不同角色的行動者攜手合作,每一個參與者在網(wǎng)絡(luò)中都起著不可或缺的作用。通過不斷轉(zhuǎn)譯新的行動者入網(wǎng),加入的行動者也會繼續(xù)吸納其他行動者介入,從而打造異質(zhì)行動者效益最大化,具有一定規(guī)模且能夠長期維系下去的傳統(tǒng)文化繼承發(fā)展聯(lián)盟。

(一)聯(lián)合傳統(tǒng)手工藝,互相借鑒學習

與相同性質(zhì)的手工藝聯(lián)合,形成更具影響力和關(guān)注度的同盟。一方面無為剔墨紗燈可以吸收像浙江桐鄉(xiāng)剔墨紗燈、藁城宮燈等具有共同“興趣”的非人行動者,組織成為中國傳統(tǒng)燈彩手工藝聯(lián)盟。并向發(fā)展較為完善的藁城宮燈借鑒,吸取傳承經(jīng)驗,定期舉辦系列燈會展,運用大眾傳媒的影響力,開發(fā)多媒體銷售平臺,比如:自媒體平臺、APP、論壇等,加強宣傳,實時追蹤工藝現(xiàn)狀,吸引更多的社會關(guān)注并給予支持。另一方面,與當?shù)貍鹘y(tǒng)文化相結(jié)合,比如米芾文化、無為廬劇、無為魚燈等形成具有地方特色的非遺文化鏈展示。

(二)借助高校資源,培養(yǎng)創(chuàng)新人才

教育本身就是傳承文化的一種方式,這種言傳身教,口口相傳的教學方式更接近傳統(tǒng)手工藝的傳播環(huán)境。如今,我國眾多具有知名度和代表性的高等美術(shù)院校紛紛將手工藝納入學校課程中,從理論與實踐上展開手工藝實地調(diào)查、技藝傳承與創(chuàng)新。具有地域優(yōu)勢的高校應借鑒其經(jīng)驗,肩負起培育傳統(tǒng)手工藝人才的責任,培養(yǎng)并挖掘人才,為傳統(tǒng)手工藝提供優(yōu)秀的人力資源。

(三)設(shè)計整合創(chuàng)新,拓寬發(fā)展空間

當傳統(tǒng)手工藝原有的功能和訴求消失,用心的表現(xiàn)形式,滿足市場新的訴求,就能賦予其新生命。傳統(tǒng)手工藝的復興以文化產(chǎn)業(yè)為推動力,了解市場需求,開發(fā)功能特點新應用,以文化體驗的方式衍生出新故事,并使之成為地方對外宣傳的特色。在創(chuàng)新的過程中,實現(xiàn)傳統(tǒng)手工藝由單一生產(chǎn)制作到文化整合—設(shè)計—再創(chuàng)造的新飛躍,開拓更廣泛的經(jīng)濟市場價值。文化創(chuàng)意產(chǎn)品既能體現(xiàn)傳統(tǒng)手工藝的實用性,又能發(fā)揮現(xiàn)代設(shè)計的創(chuàng)意性,是傳統(tǒng)手工藝的理想發(fā)展模式之一。政府響應號召為企業(yè)提供商業(yè)化的環(huán)境和資源,而企業(yè)在支持傳承傳統(tǒng)文化發(fā)展的過程中,也可以提升自身形象,增加產(chǎn)品文化附加價值,強化企業(yè)核心競爭力。

(四)與社會民眾連結(jié),增加對外交流

手工作坊是傳統(tǒng)手工藝的起源,對于手工藝的傳承發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。“傳統(tǒng)手工藝說到底是人的技能和技藝的遺產(chǎn),它雖以物質(zhì)形態(tài)作為終極目的和表現(xiàn),但創(chuàng)造者的技藝才是遺產(chǎn)存活的標志和活態(tài)形式”注2,如果手工技藝失傳,即使在博物館留下物化形態(tài)的遺產(chǎn),也背離了傳承活態(tài)技藝的初衷。在傳承工藝的環(huán)節(jié)中,政府可設(shè)立基金,為群眾提供短期或長期學習交流場所,使原本屬于地域或特定族群特色的傳統(tǒng)文化被大眾接受,甚至認同,從而使其成為一種流行文化。文化體驗的過程中,不僅滿足大眾對精神文化的需求,同時將新鮮創(chuàng)意注入活態(tài)的傳統(tǒng)技藝中。

結(jié)語

傳統(tǒng)手工藝的產(chǎn)生,有其時代及地域的特色和背景,隨著時空的轉(zhuǎn)換,喪失了產(chǎn)生的基礎(chǔ),若不與時俱進,跨越時空賦予新時代的創(chuàng)新價值,則珍貴的文化資產(chǎn)就可能因為在現(xiàn)代找不到定位,而只能放在博物館內(nèi)珍藏。如何讓傳統(tǒng)手工藝重新煥發(fā)光彩,離不開多方行動者的共同參與,合理利用和分配每個行動者的利益。注入更多適合現(xiàn)代的年輕元素,實現(xiàn)傳統(tǒng)手工藝重新進入日常生活,實現(xiàn)產(chǎn)品的市場價值。為傳統(tǒng)手工技藝的發(fā)展完善外部環(huán)境的同時,提高傳統(tǒng)手工藝人的收入,滿足所有參與成員的利益需求,增強共建網(wǎng)絡(luò)的凝聚力和約束力。

注釋

注1 布魯諾·拉圖爾 . 科學在行動 [M] . 劉文旋 . 鄭開 . 譯 . 北京 . 東方出版社 . 2005 : 203

注2 郭榮茂 . 傳統(tǒng)手工技藝在現(xiàn)代的重構(gòu)-閩南永春漆藍共建網(wǎng)絡(luò)的變遷 [D] . 上海 . 上海大學文學院 . 201 : 158-159

參考文獻

[1] 布魯諾·拉圖爾 . 科學在行動 [M] . 劉文旋 . 鄭開(譯) . 北京 : 東方出版社 . 2005

[2] 郭榮茂 . 傳統(tǒng)手工技藝在現(xiàn)代的重構(gòu)-閩南永春漆藍共建網(wǎng)絡(luò)的變遷 [D] . 上海 :上海大學文學院 . 2011

[3] 柳宗悅 . 張魯(譯) . 日本手工藝 [M] . 第2版 . 桂林 : 廣西師范大學出版社 . 2015

[4] 柳宗悅 . 徐藝乙(譯) . 工藝文化 [M] . 第2版 . 桂林 : 廣西師范大學出版社 . 2015

[5] 柳宗悅 . 徐藝乙(譯) . 工藝之道 [M] . 桂林 : 廣西師范大學出版社 . 2016

[6] 張學東 . 黃凱 . 無為剔墨紗燈手工技藝的傳承與開發(fā) [J] .裝飾 . 2015 (02) :122-123